DER BAUSV 3/2018

Wiedereinführung des W/Z-Werts bei der Frischbetonprüfung auf der Baustelle

Für die Abnahme von Transportbeton gilt heute DIN EN 13670 Abs. 8.3. Die Betonprüfstellen halten sich an die kostenlos zu beziehenden Merkblätter der Zementindustrie und hier an das Zementmerkblatt B5 Tafel 4, das die Forderungen von DIN EN 13670 Abs. 8.3 genauer beschreibt. Weder in Abs. 8.3 noch in B5 wird die Ermittlung des Wasserzementwerts genannt noch gefordert. Damit wird auf eine wichtige Kontrolle, die Standsicherheit und langfristige Gebrauchstauglichkeit unserer Betonbauwerke sicherstellt, verzichtet. Mit dem Verzicht auf die früher übliche W/Z-Wert Prüfung an der Baustelle, wird die letzte Möglichkeit noch korrigierend einzugreifen aufgegeben.

1 Bedeutung einer Überprüfungsmöglichkeit des W/Z-Werts auf der Baustelle

Der W/Z-Wert sollte eigentlich (W + LP)/Z-Wert heißen, denn auch Luftporen wirken auf die Druckfestigkeit wie Wasser. In gut verdichtetem Beton sind üblicherweise 1,5 bis 2 % Luftporen vorhanden. Das ist bei der Druckfestigkeitsermittlung nach der Walzkurve berücksichtigt. Aber jedes Prozent mehr wirkt wie 10 Liter mehr Wasser auf die Druckfestigkeit. Es genügt also nicht, nur den Wassergehalt zum Beispiel durch Darren zu ermitteln, sondern auch der LP-Gehalt muss ermittelt werden.

Bei der Vielzahl von Zementen und der Vielzahl von Zusatzmitteln kann nicht ausgeschlossen werden, dass sogar erst auf dem Weg vom TB-Werk bis zur Baustelle unerwartet viele Luftporen im Frischbeton auftauchen. Zusätzlich kann auf diesem Weg auch noch Wasser – entweder gewollt oder ungewollt – in den Beton gelangen. Deshalb: Nur die Endkontrolle an der Baustelle vor dem Einbau sichert ein gelungenes und sicheres Bauwerk.

Zur Ermittlung des (W + LP – 1,5 % LP) / B B = Z + F (wir verwenden ja auch Füller) wurden drei Tabellenkalkulationen (Excel) aufgestellt, die dem VDB (Verband Deutscher Betoningenieure) zur Verfügung gestellt wurden. Zu hoffen ist, dass damit die Betonprüfstellen erreicht werden und sie zu einer besseren Beweissicherung ihrer Aufgaben zu bewegen sind.

Im VDB hat sich ein Arbeitskreis Frischbeton gebildet, in dem auch die Bestimmung des W/Z-Werts eine wichtige Rolle einnehmen soll. Der aktuelle Normenstand soll damit nicht verändert werden, auch kann damit keine einheitliche Regelung für die VDB-Mitglieder erzwungen werden. Aber das vorgesehene Handbuch soll auch praxisorientierte Vorschläge für den W/Z-Wert enthalten.

2 Ermittlung des W/Z-Werts

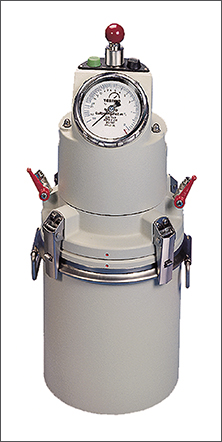

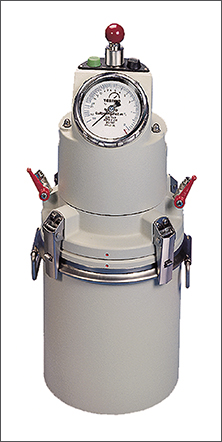

Für die Ermittlung des (W + LP – 1,5 % LP)/B-Werts eignet sich ein LP-Topf (Luftporen-Prüftopf). Der Topf besteht aus einem Probenbehälter mit 8- oder 5-dm3-Volumen und einem Deckel, in den die Druckkammer, das Manometer und diverse Ventile eingebaut sind.

Der Probenbehälter wird mit Beton gefüllt und verdichtet, die Oberfläche sauber abgezogen und der Behälter abgewischt. Dann wird gewogen und nach Abzug des Behältergewichts und Division durch das Volumen ist die Rohdichte des Betons mit Luftporen ermittelt. Der Behälter wird von der Waage genommen und der Deckel aufgesetzt. Danach werden die Luftporen in Prozent nach Gebrauchsanweisung ermittelt. Damit ist der Versuch auf der Baustelle schon erledigt.

Die anschließende Berechnung geht davon aus, dass Bindemittel und Gesteinskörnung richtig eingewogen wurden. Die Dichten von Zement, gegebenenfalls Füller, und die Dichte des Gesteins muss bekannt sein (Sortenverzeichnis) oder ermittelt werden. Die Anrechenbarkeit des Füllers muss noch nach Menge und Wirksamkeit (k-Wert) eingesetzt werden. Damit wird der (W + LP – 1,5 % LP)/B- bzw. (Z + k*F)-Wert berechnet. Diese Berechnungen werden in einer Tabellenkalkulation erledigt. Mit der ebenfalls bekannten Zementnormfestigkeit lässt sich dann die zu erwartende Druckfestigkeit nach der Walzkurve abschätzen.

Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.