BauSV 3/2024

Baurecht

Nutzungseinheiten und Brandabschnitte

als bauordnungsrechtliche Regelanforderungen an den vorbeugenden Brandschutz

Der Beitrag setzt sich mit der Nutzungseinheit und dem Brandabschnitt auseinander – zwei wichtigen Arbeitsbegriffen des bauordnungsrechtlichen Brandschutzes.

1. Einführung

Der Brandfall stellt neben dem Tragwerksversagen eine der besonderen Gefahren dar, aus denen eine Gefährdung von Leib und Leben hervorgehen kann. Deshalb werden dem Brandschutz wie auch der Standsicherheit in der Bauordnung [1], neben den allgemeinen Anforderungen in § 3 MBO, jeweils ein besonderer Paragraf gewidmet (§ 12 und § 14 MBO entsprechend), um die Schutzziele bzw. Leistungsvorgaben gegenüber den anderen Gefahren weiter zu konkretisieren.

Die besonderen Schutzziele des Brandschutzes betreffen die Vorbeugung der Brandentstehung durch Maßnahmen zur Begrenzung der Brand- und Rauchausbreitung sowie zur Ermöglichung des Verlassens des Gebäudes wie auch der Durchführung wirksamer Löscharbeiten. Sämtliche materiellen Vorgaben in den einschlägigen Folgeparagrafen (z.B. betreffend das Brandverhalten von Baustoffen, den Feuerwiderstand von Bauteilen, die zulässige Länge von notwendigen Fluren) der Bauordnung zielen somit auf die Einhaltung von mindestens einem dieser Schutzziele ab (»präskriptiver« Brandschutz).

Im (zu genehmigenden) Einzelfall kann von einzelnen Vorgaben abgewichen werden, wenn aufgrund der objektspezifischen Art und/oder Nutzung die Schutzziele auch ohne die Umsetzung dieser Vorgaben erreicht werden (Erleichterungen, § 51 MBO) oder wenn die durch die Abweichung entstehende Minderung der Brandsicherheit etwa durch Kompensationen (baulicher, anlagentechnisch oder organisatorischer Art) mit ausreichender Gewissheit wieder ausgeglichen werden kann (Abweichungen, § 67 MBO). In beiden Fällen ist im Zuge der Genehmigungsplanung eine unmittelbare Zuordnung von Maßgaben zu Schutzzielen erforderlich (»schutzzielorientierter« Brandschutz).

Schließlich kann vom Stand der Technik (Technische Baubestimmungen) betreffend die technische Planung und Umsetzung der Maßgaben abgewichen werden, wenn sich im Hinblick auf die begünstigende Wirkung bei der Erreichung der Schutzziele die gewählte Lösung als gleichwertig darstellen lässt (§ 85 MBO, »leistungsbasierter« Brandschutz).

Seit der Harmonisierung von Bauprodukten auf europäischer Ebene und der hierdurch anteilig faktisch auf die Planung entfallenden Verantwortung hinsichtlich der Verwendbarkeit von harmonisierten Bauprodukten (vgl. § 16a MBO), bedingt auch der präskriptive Brandschutz mehr oder weniger eine schutzzielbezogene Ausrichtung der Ausführung. Somit nimmt die Zuordnung von Maßnahmen zu Schutzzielen und Leistungskriterien für alle drei Umsetzungsstränge der Brandsicherheit von Gebäuden (»präskriptiv«, »schutzzielorientiert«, »leistungsbasiert«) eine zentrale Bedeutung ein.

In diesem Sinne setzt sich der vorliegende Artikel mit zwei der wichtigsten Arbeitsbegriffe des bauordnungsrechtlichen Brandschutzes auseinander, der Nutzungseinheit und dem Brandabschnitt, und möchte damit einen Beitrag zur Diskussion über die Zuordnung von Maßnahmen zu Schutzzielen leisten. Er gibt die Meinung des Verfassers wieder. Mögliche Widersprüche zum geschriebenen Gesetz bzw. zu auf der Grundlage des Gesetzes erlassenen Vorschriften und technischen Bestimmungen sind als unbeabsichtigt aufzufassen und resultieren aus der für Dritte unverbindlichen Interpretation der Anwendung und Ausführung.

2. Nutzungseinheiten

Das Bauordnungsrecht [1] unterscheidet nutzungsseitig im Wesentlichen zwischen Nutzungseinheiten, öffentlich zugänglichen Verkehrs- bzw. Erschließungsflächen sowie »anders genutzten« Räumen. Diese Unterscheidung ist erforderlich, wenn man bedenkt, dass die materiellen Vorgaben des Brandschutzes bzw. die damit korrespondierenden Schutzziele eine einschneidende, in der Regel einschränkende Wirkung auf die Nutzung des Gebäudes besitzen.

Anforderungen an das Brandverhalten von Bauprodukten (Verwendung von nichtbrennbaren oder zumindest schwerentflammbaren Bodenbelegen) oder an die Führung von brennbaren Leitungen und Installationen, die dem Ziel der Verhinderung der Brandentstehung und/oder Ausbreitung dienen können, wirken sich auf die persönliche Gestaltungsfreiheit des eigenen Lebens- und Arbeitsraums weniger aus, wenn sie auf öffentlich zugängliche Erschließungsflächen (im Bauordnungsrecht als »notwendige« Flure und Treppenräume bezeichnet, obgleich dem Verfasser die in früheren Fassungen einzelner Landesbauordnungen enthaltene Bezeichnung als »öffentlich zugänglich« als semantisch sinnvoller erscheint, vgl. Abb. 2) beschränkt bleiben, da im Allgemeinen davon ausgegangen werden kann, dass diese Bereiche naturgemäß eben nicht dieser Freiheit unterliegen.

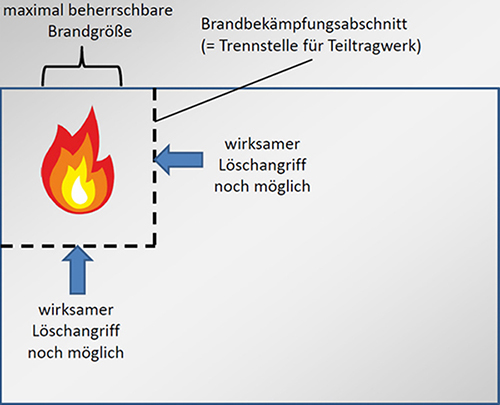

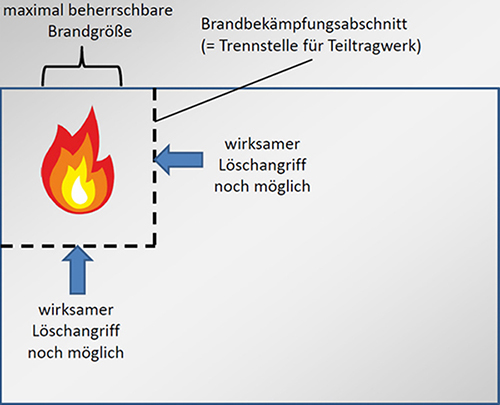

Diese Freiheit innerhalb der Nutzungseinheit hat aber ihren »Preis« dahingehend, dass dem Schutzziel der Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten dienend die Größe dieser Nutzungseinheit begrenzt wird (vgl. Abb. 1). Die Begrenzung erfolgt einerseits unmittelbar über die Einteilung in Gebäudeklassen und die damit verbundenen differenzierten Anforderungen an den Feuerwiderstand der Begrenzungswände dieser Nutzungseinheit (Trennwände, § 29 Abs. 1 und 3 MBO i.V.m. § 2 Abs. 3 MBO über § 27 Abs. 1 MBO).

Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.