BauSV 4/2022

Bauschäden

Estrichdämmschichtsanierung: Brauchen wir die Desinfektion?

Status quo der Maßnahmen

Zusammenfassung

Kommt es in der Folge eines Wasserschadens zu einer mikrobiellen Besiedlung von Estrichdämmschichten, wird in der Fachwelt kontrovers darüber diskutiert, wie mit den betroffenen Materialien umzugehen ist. Auch in der Praxis variieren die Vorgehensweisen. Dabei geht es stets um die Fragestellung, ob ein Rückbau oder ein Erhalt möglich ist. Folgende Sanierungsmöglichkeiten werden derzeit umgesetzt:

- Rückbau von Estrich und Estrichdämmschicht,

- Erhalt des Estrichs durch Trocknung der Estrichdämmschicht,

- Erhalt des Estrichs durch Trocknung und Desinfektion der Estrichdämmschicht.

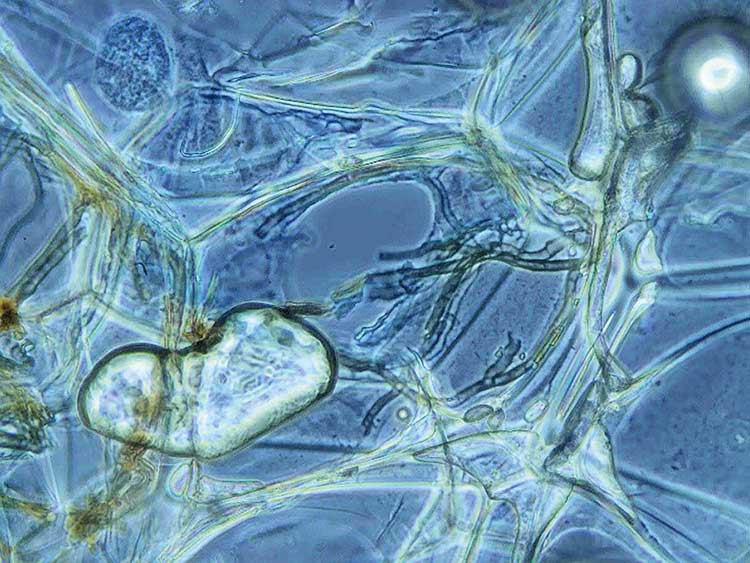

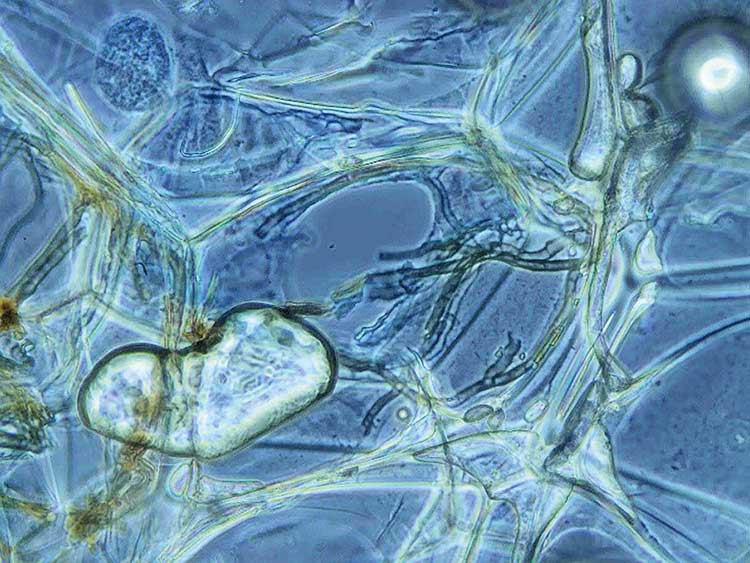

In vielen Fällen kann durch eine schnelle ereignisnahe Trocknung eine Besiedlung durch Mikroorganismen so weit unterbunden werden, dass schadensrelevante Konzentrationen gar nicht erst erreicht werden. Es wird aber auch immer Schadensfälle geben, die aus technischen Gründen oder einer Geruchsentwicklung ohne weitere Diskussionen eine Rückbauempfehlung erhalten (Abb. 1).

Nach Schätzungen der Autoren ist der weit überwiegende Teil der Fälle so gelagert, dass mit einer mikrobiellen Besiedlung zu rechnen ist, ein Rückbau jedoch nicht zwingend erforderlich oder aus anderen Gründen nicht angezeigt ist. Könnte das die große Stunde des Estrichdämmschichtdesinfektion sein?

Das sieht die Autorenschaft kritisch: Neben mehreren Teilschritten erfordern Desinfektionsmaßnahmen eine signifikant längere Trocknungszeit, verursachen möglicherweise Korrosionen an Rohrleitungen und können die Anzahl der Mikroorganismen auch nicht in einen schadensfreien Konzentrationsbereich reduzieren.

Lohnt sich dann der Mehraufwand im Vergleich zu einer Estrichdämmschichttrocknung mit Randfugensanierung, wenn das Ergebnis aus mikrobieller Sicht das gleiche, wenn nicht sogar das schlechtere ist?

Problemstellung

Infolge von Leitungswasser- oder Elementarschäden kommt es immer wieder zur Durchfeuchtung von Fußbodenkonstruktionen in Gebäuden. Die Vorgehensweisen zum Umgang mit wassergeschädigten Estrichdämmschichten sind in der Praxis sehr verschieden, da es bisher kein standardisiertes Verfahren gibt.

Durch Anregung aus der Fachgruppe Naturwissenschaften und Sondergebiete des BTE (Bund Technischer Experten) haben sich Fachleute aus Wissenschaft und Anwendung zusammengefunden, um die Vereinheitlichung der Vorgehensweise wissenschaftlich und praxisorientiert voranzutreiben. An dieser Stelle möchten die o.g. Autoren den aktuellen Stand der Arbeit aus ihrer Sicht vorstellen.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Schadensituationen (bezüglich Umfangs, Alters, betroffenem Material, Art des Schadenwassers, Nutzungsbedingungen im Raum) wird es bei der Estrichdämmschichtsanierung kein allgemeingültiges Vorgehen geben können. Anzustreben ist aber, dass sich einerseits die durchgeführten Untersuchungen und Maßnahmen zur Beurteilung eines Feuchteschadens an nachvollziehbaren Standards orientieren und andererseits für die praktische Durchführung der Sanierungsmaßnahmen einheitliche Qualitätsstandards gelten.

Die Handlungsempfehlungen des Umweltbundesamts zur Beurteilung von Feuchte- und Schimmelschäden in Fußböden stellen eine erste Vereinheitlichung dar, beschränken sich aber auf die Beurteilung und weniger auf die Umsetzung, und zudem findet die dort enthaltene Empfehlung, auf die Desinfektion zu verzichten, in der Praxis nur bedingt Anwendung.

Den ganzen Beitrag können Sie in der August-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.