BauSV 6/2023

Gebäudetechnik

Erdungsanlagen

DIN 18014:2023-06 unter die Lupe genommen

Im Beitrag in Der Bausachverständige 5/2023, »DIN 18014 – Erdungsanlagen; Normung mit der Brechstange«, wurden u.a. die Verweisungstaktik im Umfeld dieser Norm sowie einige fragwürdige technische Gesichtspunkte dargestellt [1]. In diesem Artikel soll das im Juni 2023 erschienene Regelwerk dahingehend untersucht werden, ob die Normungsgrundsätze gemäß DIN 820-1 eingehalten und die Kriterien einer anerkannten Regel erfüllt sind.

Zur Erinnerung: Die DIN 18014 »Erdungsanlagen:2023-06« [2] wurde noch vor Beendigung des Schlichtungsverfahrens veröffentlicht. In der vorherigen Ausgabe aus dem Jahr 2014 wurden lediglich Fundament- und Ringerder geregelt; nun sind auch Tiefen- und Oberflächenerder erlaubt. Daher wurde der Titel der Norm von »Fundamenterder« in »Erdungsanlagen« geändert.

DIN 820-1 Normengrundsätze

Gemäß Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. – vom 5. Juni 1975 [3] hat sich das DIN u.a. verpflichtet, bei der Normungsarbeit das öffentliche Interesse zu berücksichtigen und die DIN 820 Normengrundsätze einzuhalten; die DIN 820-1 kann kostenfrei über das Internet eingesehen werden [4].

Dieses Regelwerk stellt die allgemeinen Grundsätze für die Normungsarbeit auf. Sie sind für die Organe vom DIN und für sonstige Beteiligte (Organisationen und Einzelpersonen sowie Öffentlichkeit) anzuwenden.

»4 Allgemeine Grundsätze«

Hier werden folgende Punkte aufgeführt:

»Durch die Normung wird eine planmäßige, durch die interessierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführte Vereinheitlichung von materiellen und immateriellen Gegenständen zum Nutzen der Allgemeinheit erreicht.

Sie darf nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil Einzelner führen.

Sie fördert die Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Verwaltung.

Sie dient der Sicherheit von Menschen und Sachen sowie der Qualitätsverbesserung in allen Lebensbereichen.

Sie dient außerdem einer sinnvollen Ordnung und der Information auf dem jeweiligen Normungsgebiet.

Sie findet auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene statt«.

»5 Organisation der Normungsarbeit«

Es ist u.a. erwähnt, dass bei der Zusammensetzung der Arbeitsausschüsse der Grundsatz berücksichtigt werden muss, dass die interessierten Kreise in einem angemessenen Verhältnis zueinander vertreten sind.

Hinweis: Prüfbar ist dies für die Allgemeinheit nicht, da der Teilnehmerkreis geheim gehalten wird.

»7 Erarbeiten von Normen«

»7.2 Normungsarbeiten dürfen keine Inhalte regeln, die der Gesetzgebung oder politischen Entscheidungen dafür autorisierter Institutionen oder Gremien auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene unterliegen.

7.3 Die Arbeitsprogramme der Ausschüsse müssen systematisch unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik sowie unter Berücksichtigung der internationalen und europäischen Harmonisierung technischer Regeln festgelegt und überwacht werden. Dabei muss die Anzahl neuer Normungsvorhaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Bestehende nationale Normen anderer Fachbereiche müssen rechtzeitig ermittelt und berücksichtigt werden.

Das Deutsche Normenwerk bildet ein einheitliches Regelwerk. Deshalb müssen seine Normen inhaltlich aufeinander abgestimmt sein. Ein Normungsgegenstand darf nur an einer Stelle des Deutschen Normenwerkes behandelt werden. Die einzelnen Normen sollten, wenn sie eine bereits an anderer Stelle des Deutschen Normenwerkes getroffene Festlegung übernehmen, auf die Fundstelle verweisen und sollten sie nicht wiederholen.

7.6 Normen müssen präzise, verständlich, widerspruchsfrei und möglichst vollständig aber so knapp wie möglich formuliert werden.

7.7 Der Inhalt der Normen muss sich an den Erfordernissen der Allgemeinheit orientieren. Normen müssen den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik sowie die wirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Sie enthalten Regeln, die für eine allgemeine Anwendung bestimmt sind. Normen sollten die Entwicklung und die Humanisierung der Technik fördern.

7.8 (…) In Normen mit sicherheitstechnischem Inhalt dürfen keine Festlegungen getroffen werden, durch die das angestrebte Sicherheitsziel beeinträchtigt wird.«

»8 Anwenden von Normen«

»8.1 Die Normen des Deutschen Normenwerkes stehen jedem zur Anwendung frei. Sie sollen sich als anerkannte Regeln der Technik etablieren.

Bei sicherheitstechnischen Festlegungen in DIN-Normen (siehe DIN 820 12) besteht eine konkrete Vermutung dafür, dass sie fachgerecht, d.h., dass sie anerkannte Regeln der Technik sind.

Die Normen bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten; dieser Maßstab ist auch im Rahmen der Rechtsordnung von Bedeutung.

8.6 Durch das Anwenden von Normen entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.«

Anerkannte Regeln der Technik

Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in etwa wie folgt umschrieben werden kann:

- Das Regelwerk ist physikalisch / theoretisch richtig, zudem

- den durchschnittlich informierten Fachkreisen bekannt und

- es hat sich in der Praxis bewährt.

Im Folgenden sollen relevante Aussagen der DIN 18014:2023-06 gemäß den Regelungen der DIN 820-1, den Anforderungen an eine anerkannte Regel der Technik und weiteren Aspekten überprüft werden:

Vorwort

»Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-85 AA »Elektrische Anlagen in Wohngebäuden« im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.«

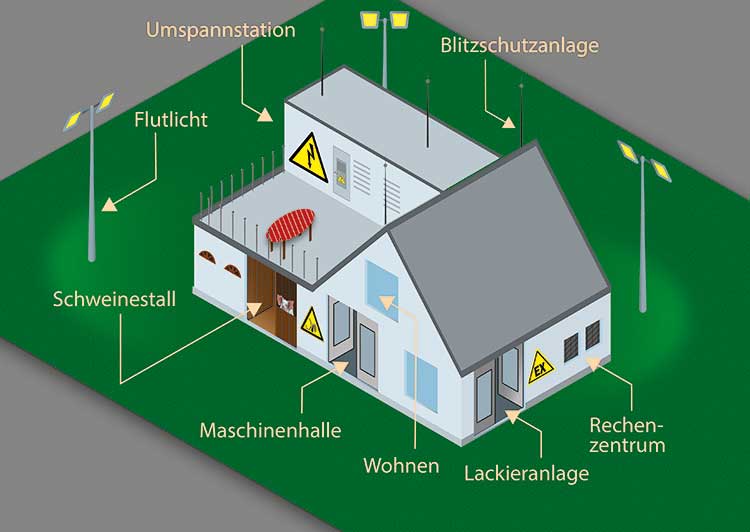

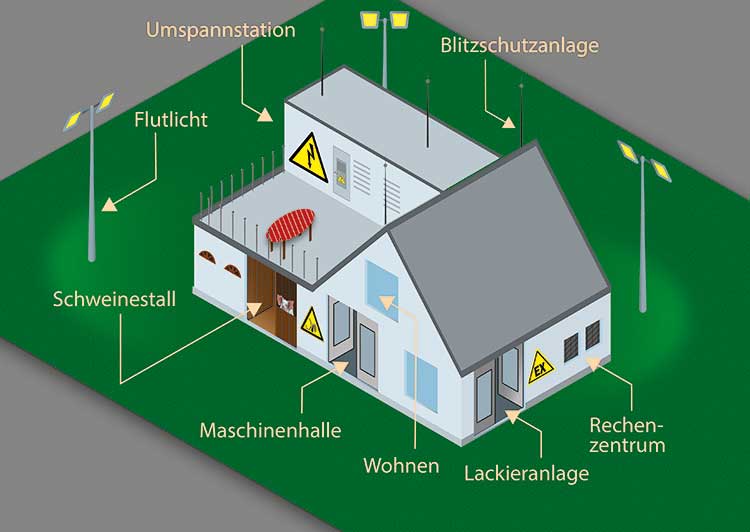

Die Anwendbarkeit auf z.B. Gewerbe- und Industriegebäude scheidet damit aus.

»Durch die Errichtung einer Erdungsanlage soll den zukünftigen Anforderungen einer Erdungsanlage Rechnung getragen werden und diese bildet die Grundlage einer zukunftsfähigen Elektroinstallation.«

Die im Regelwerk dargestellten Forderungen zielen damit nicht auf die aktuell beabsichtigte Wohnnutzung eines Gebäudes, sondern stellen Vorbereitungsmaßnahmen für Anforderungen dar, die sich möglicherweise irgendwann oder nie in der Zukunft einstellen werden, oder ohnehin – wie sich noch zeigen wird – nur für Gewerbe- und Industriegebäude denkbar sind. Es steht somit die Frage im Raum, wie der hierfür benötigte Ressourceneinsatz in Einklang mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz [5] zu sehen ist und ob Netzbetreiber die Umsetzung einer völlig überdimensionierten Erdungsanlage über die Technischen Anschlussbedingungen für jedes neue Gebäude erzwingen können [6].

Den ganzen Beitrag können Sie in der Dezember-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Abo-Bestellung

PDF-Datei des kompletten Beitrags kostenlos herunterladen