BauSV 3/2021

Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs – EAR 05 im Bild

Länger, breiter, höher – Teil 1

Der Beitrag knüpft an den Bericht zur GaVO aus BauSV 1/2021 an und widmet sich den Mittelgaragen, die im privaten Wohnungsbau den überwiegenden Teil ausmachen.

Ein Königreich für einen Parkplatz! Auch wenn Tiefgaragen heute zum normalsten im Städtebau gehören mögen, kennt man das Problem. Sobald wir vom fahrenden zum Fußvolk wechseln, brauchen wir einen zweckdienlichen Abstellplatz.

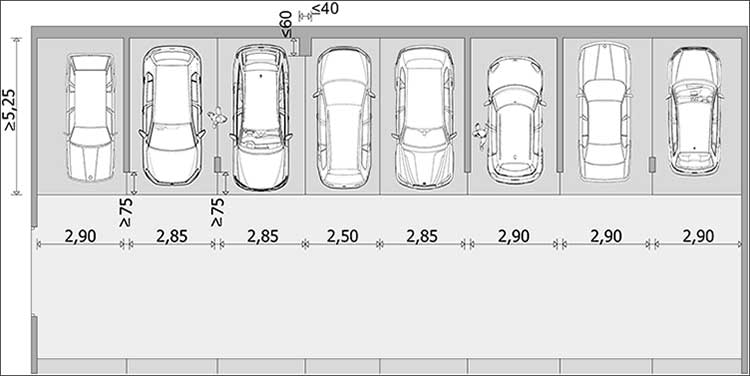

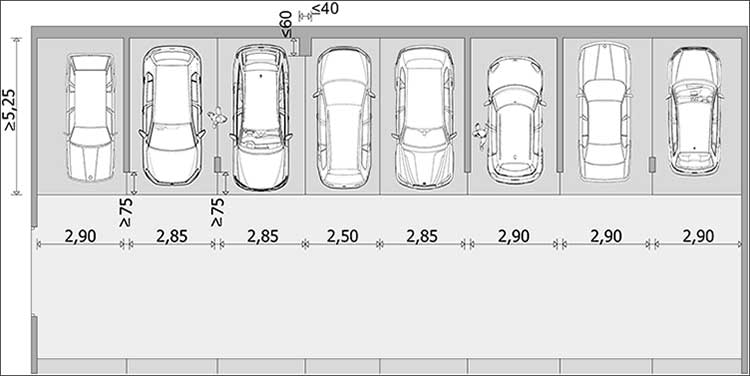

Ein Bauwerk, das tagtäglich in seinem Funktionsangebot in Anspruch genommen wird, ist nur vordergründig »beliebig beiläufig«. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, kann in Tiefgaragen echte Lebenserfahrungen machen. Viele Parkbuchten sind längst zu eng für die heutige Auto-Couture. Die neuen Automobilgenerationen sind mit den alten Kurvenradien im Grenzbereich der Lackschäden angekommen. Oft passt gerade noch eine zusammengerollte Tageszeitung zwischen das hohe Dach eines Geländewagens und den Betonsturz.

An den viel zu hohen Randsteinen der engen Kurven schaben Reifenflanken entlang. Legionen von Leichtmetallfelgen haben die Geschicklichkeitsprüfung verloren. Mit buntem Lackabrieb dekorierte Pfeiler und Wände zeugen davon. Alle ärgern sich darüber, wenn sie eine Ecke mitgenommen haben, nehmen es jedoch als eigenes Verschulden hin. Die subjektive Empfindung muss aber nicht die objektive Wahrheit sein.

Mittlerweile muss schon der Fahrer eines Mittelklassewagens über Fingerspitzengefühl verfügen, um sein Auto sicher zu manövrieren. Die Fahrzeuge werden immer größer, Stellplätze nicht. Im Beitrag zur Garagenverordnung wurde das Regelwerk bloßgestellt. Der folgende Teil widmet sich zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen von Mittelgaragen, die den ganz überwiegenden Teil im privaten Wohnungsbau ausmachen.

Sturm im Wasserglas

Weil sich der Gesetzgeber weigert, Verordnungen den modernen Fahrzeuggrößen anzupassen, häufen sich Nutzungsprobleme in Tiefgaragen.

Die Garagenverordnungen sind eine Realität, die zu keinerlei Aufregung Anlass gibt. Der technische Regelsatz soll sicherstellen, Bauwerke gefahrlos zu nutzen. Was aber kommt nach der Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht?

Die Garagenverordnungen besitzen in ihrer dogmatischen Anwendung etwas Beiläufiges, Gewohntes und in all der Gewöhnung Unscharfes.

In einem illustrierten Fall ging es um die erschwerte Befahrbarkeit einer neuen Tiefgarage mit einem Audi Q7. Der Unternehmer argumentierte, es handele sich dabei um das derzeit breiteste verfügbare Serienfahrzeug und liege deutlich über dem 85%-Fahrzeugbestand, markiere die obere Grenze von Serienfahrzeugen im Bereich der Luxusklasse und sei deswegen nicht für die Beurteilung der Befahrbarkeit der streitgegenständlichen Tiefgarage geeignet. Ein Audi A6 Avant sei ebenfalls ungeeignet. Er befinde sich nicht unter den Top Ten der Auto-Zulassungen.

Daher, so die Gegenseite, sei die nach der GaVO konzipierten Garage nicht zu beanstanden. Die Gebrauchsbeeinträchtigung lässt sich nicht dadurch wegdiskutieren, dass trotz tatsächlichen Vorhandenseins unliebsamer Fahrzeuge auf deren zwangsläufigen Gebrauchsentzug verwiesen wird. Ein verständiger, wirtschaftlich denkender Erwerber wird zum Opfer seiner Einkommensklasse umdefiniert. Die Rechtsprechung ist heute aber wesentlich opferorientierter als früher.

Die Abschätzung zwischen Kleinwagen, Mittel- und Oberklassefahrzeugen, wirft die Frage auf, nach welcher Einkommensklasse eine Garage beurteilt werden soll. Damit wird in das Zivilrecht eine Diskriminierung hineingetragen, die dem geltenden Recht der Garagenverordnungen fremd ist, denn diese unterscheidet aus gutem Grund nur zwischen Klein-, Mittel- und Großgaragen.

Schon in der ersten Reihe von Argumenten liegt mit einem Mindestmaß an Wahrscheinlichkeit eine willkürliche Ungleichbehandlung vor, wenn den Regelungen der Verfassung oder den in ihr zum Ausdruck gekommenen Wertentscheidungen entnommen werden kann, dass diese Kriterien eine unterschiedliche Behandlung der verglichenen Sachverhalte nicht begründen können.

In der Sache geht es um die Verletzung von Aufklärungspflichten. Es geht um den Zugang zu allen relevanten Informationen in Bezug auf die übrigen Vertragsbedingungen, also in unserer Q7-Konstellation um eine Art mit Sternchen-Hinweis versehener Button »Wohneigentum jetzt kaufen«. Die erläuternde Vertragsinfo zum Sternchen-Hinweis lautet wie folgt: »Durch Drücken des Buttons ›Wohneigentum jetzt kaufen‹ entstehen Ihnen Betriebsgefahren bei Oberklassefahrzeugen und eventuelle Kosten für Lackschäden, Vertragslaufzeit lebenslang.«

Die Suggestivkraft mancher Marken hat offensichtlich ein solches Ausmaß erreicht, dass die Idee, dieses Image auch für die Beurteilung der Garagenplanung einzusetzen, nahezuliegen scheint. Insbesondere gewährt aber ein Besitzstand, wie es ein besonderer Ruf ist, nicht ohne Weiteres ein gegen Dritte wirkendes Ausschlussrecht oder einen Unterlassungsanspruch. Auch in besten Verhältnissen lebende Garagennutzer sollten unter wirtschaftlicher Ausnutzung des Ansehens und des Rufs der betreffenden Fahrzeuge diese anstandslos nutzen können.

Teure Fahrzeuge, mit denen die Vorstellung von etwas Besonderem, von Luxus und Vornehmheit, verbunden ist, als Gradmesser für die Intensität der Beeinträchtigung zu verwenden, wird zudem in Zeiten steigenden oder fallenden Wohlstands – ganz abgesehen von der ohnehin zu bemängelnden Unschärfe dieses Begriffs – zu immer neuen Abgrenzungsschwierigkeiten und damit zu fortdauernder Rechtsunsicherheit führen.

Wussten Sie, dass auch Hersteller im Niedrigpreissegment große Autos bauen? Nutzungseinschränkungen werden auf der Ebene der Verhältnismäßigkeit kaum mit einer unangemessen hohen Vermögensbildung zu rechtfertigen sein und nur einer Kuckucks-Mentalität Vorschub leisten.

Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.