Diffusionsoffene Estrichfolie

Hintergrund

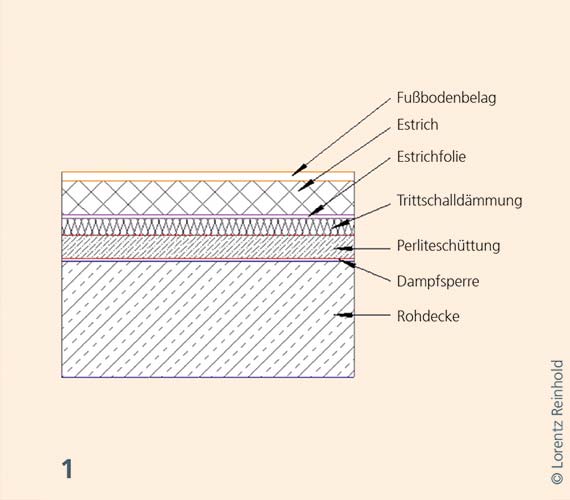

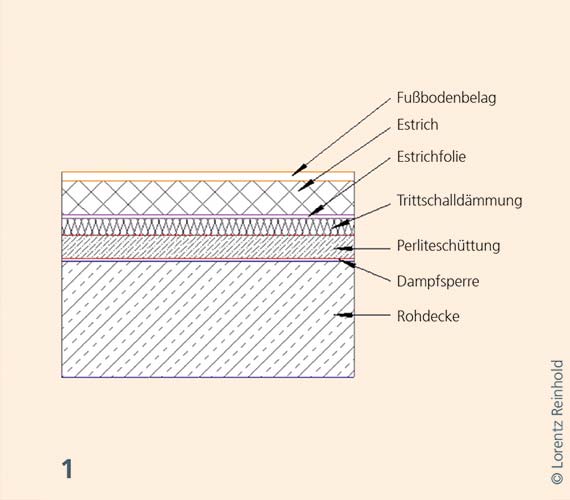

Bei Bodenaufbauten wird für eine gute Trittschalldämmung häufig eine Ausführung mit schwimmendem Estrich eingesetzt. Zur Vermeidung von Schallbrücken, die entstehen, wenn flüssiger Estrich zwischen Dämmplatten läuft, wird meist eine Folie aus Polyäthylen (PE) über die Dämmschicht gelegt (Abb. 1).

Diese Folie muss normalerweise keine feuchtetechnische Funktion erfüllen, besitzt aber meist einen recht hohen Diffusionswiderstand. Havarien, bei denen Wasser unter den Estrich fließt, sei es durch Rohrbruch, kleinere Leckagen oder kurzzeitige Überschwemmungen, treten bekanntermaßen aber immer wieder auf. In allen Schadensfällen werden, abhängig von Ursprung und Ausmaß, Trocknungsmaßnahmen notwendig, da ansonsten Schimmelpilzbildung unterhalb des Estrichs möglich ist.

Ziel der Untersuchungen (ausführlicher in [1] und [2]) ist die Überprüfung, ob und wann man beim Einsatz einer diffusionsoffenen Estrichfolie auf aufwendige Trocknungsmaßnahmen verzichten kann. Die Beurteilung erfolgt dabei unterstützt durch hygrothermische Berechnungen mit WUFI®-Pro [3] und die Anwendung des Schimmelpilzprognosemodells WUFI®-Bio [4].

Schadensszenarien

Zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit der diffusionsoffenen Estrichfolie werden drei realitätsnahe Schadensszenarien untersucht.

Baufeuchte aus dem Estrich

Für diese Berechnungen liegen die typischen Baufeuchten der Zement- und Calciumsulfat-Fließestriche (ca. 80 kg/m³ bzw. 175 kg/m³) zugrunde. Es wird das Austrocknungsverhalten beider Estricharten auf drei Jahre mit und ohne Perlite-Schüttung berechnet, und zwar mit und ohne Fußbodenheizung. Zeigen die Modelle dabei ein deutliches Schimmelpilzwachstumsrisiko, stellt das ein Ausschlusskriterium dar.

Kurzfristiger Wassereintrag in der Dämmebene (Havarie)

Zur Beurteilung dieses Schadens wird ein erhöhter Anfangswassergehalt in der Dämmebene, oder bei Dämmung mit Polystyrol in der Luftschicht darunter, angesetzt. Systematisch werden die Wassergehalte der Perlite-Schicht um 0,5 kg/m² bzw. die der Luftschicht um 0,1 kg/m² erhöht, bis sich ein nicht mehr tolerierbares Schimmelwachstum ergibt.

Permanenter Wassereintrag in die Dämmebene (kleinere Leckage)

Über den Berechnungszeitraum von sechs Jahren wird kontinuierlich mittels einer Feuchtequelle in der Dämmebene oder dem Luftspalt Wasser in die Konstruktion eingebracht und bezüglich des Schimmelpilzrisikos überprüft.

Den ganzen Beitrag können Sie in der April-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.