BauSV 6/2023

Bautechnik

Automatisierte Bewertung von Bauwerksschäden

Schadensauswertung über digitale Wissensgraphen

Innovative Technologien in der Erfassung von Bauwerks- und Schadensdaten führen zu einer Automatisierung und damit zu einer Erhöhung der Effizienz bei Inspektionsprozessen. Die Umwandlung des erfassten Bauwerkzustands in ein digitales Modell stellt jedoch gegenwärtig eine Herausforderung dar. Anders als im Neubau, treten nämlich bei der Modellierung von Bestandsbauwerken und deren aufgenommenen Schäden oftmals zahlreiche unscharfe Informationen auf. Beispielsweise können Diskrepanzen zwischen der geplanten und tatsächlichen Bauwerksgeometrie auftreten, sodass diese oftmals nicht ohne Weiteres anhand vorliegender Bauwerkspläne und -modelle herleitbar ist.

Ebenso ist es nicht unüblich, dass Schäden unpräzise erfasst und modelliert werden, um Kosten und Aufwand für detaillierte kostenintensive Messungen einzusparen. Eine Erstellung eines stimmigen digitalen Bauwerksmodells ist somit häufig nicht möglich. Aufgrund dessen werden Bestands- und Prüfdaten des Bauwerks in Papierform vorgehalten. Die Bewertungen zum bestehenden Bauwerk werden momentan noch von Experten für jedes Objekt händisch ausgewertet.

Hierzu gehören z.B. die Ermittlung der Schadensursache erfasster Schäden oder die Annahme weiterer verborgener Schäden. Dies erfordert oft eine zeit- und kostenintensive Analyse relevanter Informationen aus einer Vielzahl verteilter Bauwerksdokumente, die üblicherweise aufgrund ihrer Papierform nicht digital verarbeitbar sind.

Das Konzept des Building Information Modeling (BIM) zielt darauf ab, essenzielle Informationen über Gebäude und eventuelle Schäden digital zugänglich zu machen. Diese Daten können dann mit spezialisierten Softwaretools effektiv für die Planung genutzt werden. Im Neubau hat sich BIM bereits durchgesetzt und bietet eine Vielzahl an Funktionen. Hierzu gehören z.B. die 3-D-Darstellung von Gebäuden und die Verknüpfung von Daten wie Baukosten oder zu erledigende Prozesse in einem zusammengefassten Modell.

Diese Funktionen tragen zu einer verbesserten Planung und Bauausführung bei. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von BIM-Modellen mit spezifischen Softwarelösungen die Durchführung automatisierter Berechnungs- und Bewertungsprozesse, wie z.B. Programme für die Finite-Elemente-Methode oder Bauphysiktools. Diese Prozesse bilden die Grundlage für vorausschauende Planungsentscheidungen.

Ein BIM-Modell soll über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg genutzt werden. In der derzeitigen Praxis werden BIM-Modelle jedoch nahezu ausschließlich in der Planung und Ausführung von Neubauten genutzt. Standardisierte Austauschformate, die in BIM zum Einsatz kommen, wie z.B. die Industry Foundation Classes (IFC), die gemäß ISO 16739 standardisiert sind, sind gegenwärtig nicht für eine Anwendung in der Instandhaltungsphase konzipiert [1], [2].

Auch aus diesem Grund wird derzeit in der Baupraxis hauptsächlich auf traditionelle Verfahren zur Verwaltung von Informationen über bestehende Gebäude und erkannte Schäden gesetzt. Abhängig vom Gebäudetyp, können dabei erhebliche Mengen von Informationen in Formaten gespeichert werden, die für Maschinen nicht lesbar sind. Daher müssen Fachexperten die gesammelten Daten manuell auswerten. Dies kann, insbesondere bei großen Datenmengen im Vergleich zur digitalen Datenverarbeitung zu einem erheblichen Mehraufwand und einer erhöhten Fehleranfälligkeit führen.

Zudem können wichtige Informationen über mehrere Dokumente verteilt und nicht miteinander verknüpft sein, was die Datenauswahl erheblich erschwert. Die Integration von Gebäude- und Schadensinformationen in eine digitale Datenlandschaft würde die Effizienz der Planungsarbeit während der Bewirtschaftungsphase verbessern. Benötigte Daten können dadurch nämlich automatisch durch computerbasierte Filter ausgewählt werden. Zudem können solche digitalen Daten einfacher bearbeitet und versioniert werden. Alle Änderungen werden erfasst und das Modell automatisch aktualisiert.

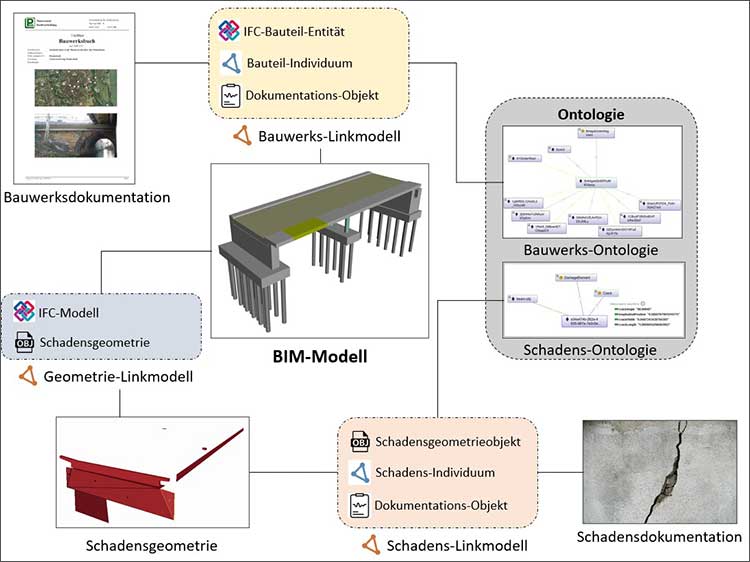

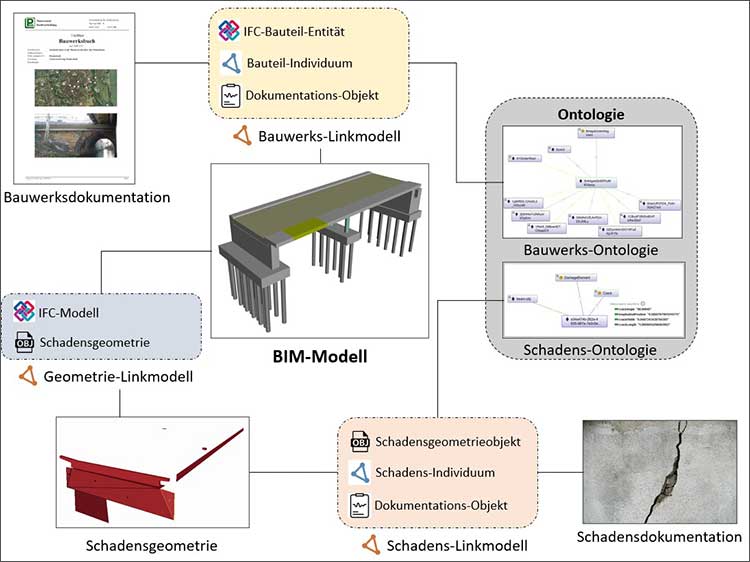

Zur Lösung der vorgestellten Problematik wurde eine Methodik zur Abbildung von Bauwerksschäden in einem digitalen, universal einsetzbaren Schadensmodell erarbeitet. Die Methodik bietet Lösungen für aktuelle Herausforderungen in der Schadensmodellierung, darunter die Verwaltung verschiedenartiger Dokumentationsdaten, die Versionierung von Schadensdaten oder die Verarbeitung von Schadensgeometrien. Das Schadensmodell basiert auf einem modularen Schema, das eine generische Kernkomponente enthält. Diese erlaubt eine universelle Darstellung von Schäden, unabhängig von bestimmenden Faktoren wie dem spezifischen Gebäudetyp oder den verwendeten Baumaterialien.

Zusätzlich zur Kernkomponente können erweiternde Schemata zur Definition spezifischerer Informationen hinzugefügt werden. Dies wären z.B. spezifische Informationen über Betonrisse oder Schädlinge bei Bauteilen aus Holz. Das Schadensmodell wird als Wissensgraph realisiert, was eine automatisierte Bewertung der modellierten Schaden- und Kontextinformationen mithilfe von digitalisiertem Wissen ermöglicht.

Anforderungen an ein digitales Schadensmodell

Die Praktiken, mit denen am bestehenden Bauwerk aufgenommene Schadensdaten gespeichert und verwaltet werden, sind vielfältig und unterscheiden sich häufig je nach Bauwerkstyp oder angewandtem Standard. So werden z.B. in Deutschland bei der Bewertung von Ingenieurbauten Richtlinien wie die DIN 1076 und RI-ERH-ING sowie Software wie SIB-Bauwerke angewendet. In anderen Bereichen, wie z.B. im Hochbau, finden diese Richtlinien jedoch keine Anwendung.

Ebenso ist trotz neuer technologischer Fortschritte in der Schadenserfassung, beispielsweise in den Bereichen Laserscanning, Photogrammmetrie oder Drohnen, eine Aufnahme und Verwaltung von Schäden in nicht maschinenlesbaren Speichermedien, wie z.B. handschriftlichen Notizen oder Skizzen, für viele Bauwerkstypen nach wie vor üblich [3]. Diese Praxis kann die Handhabung der Daten erschweren, da deren Auswertung manuell von Experten vorgenommen werden muss, was abhängig von der Menge und Komplexität der Daten fehlerbehaftet und zeitaufwendig sein kann.

Den ganzen Beitrag können Sie in der Dezember-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.