Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Empa und der EPFL hat erforscht, wie Flugroboter künftig Baumaterialien präzise aus der Luft verarbeiten könnten – ein Ansatz mit großem Potenzial für schwer zugängliche Einsatzorte oder Arbeiten in großer Höhe. Die fliegenden Roboter sollen dabei bestehende Systeme am Boden nicht ersetzen, sondern etwa bei Reparaturen oder in Katastrophengebieten gezielt ergänzen.

Roboterarme und 3-D-Druckportale sind auf Baustellen bereits anzutreffen – allerdings meist als schwere, fest installierte Systeme am Boden. Bei unwegsamem Gelände oder in großen Höhen stoßen sie rasch an ihre Grenzen. Ein Forschungsteam unter der Leitung des »Laboratory of Sustainability Robotics« der Empa und der EPFL hat deshalb untersucht, wie Flugroboter künftig als autonome Baumaschinen eingesetzt werden könnten. In der aktuellen Titelgeschichte des Wissenschaftsmagazins »Science Robotics« zeigen die Forschenden den Stand der Technik und das künftige Potenzial dieser innovativen Technologie auf.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Baudrohnen können an Orte vordringen, die für konventionelle Maschinen unzugänglich sind – sei es im Gebirge, auf Dächern, in Katastrophengebieten oder gar auf fernen Planeten. Sie benötigen zudem keinen festen Bauplatz, lassen sich im Schwarm einsetzen und bieten dadurch ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Gleichzeitig könnten sie Transportwege verkürzen, den Materialverbrauch reduzieren und Baustellen sicherer machen.

Reparaturen und Einsätze in Extremsituationen

Besonders geeignet sind Flugroboter für Katastropheneinsätze – etwa in überfluteten oder zerstörten Regionen, in denen klassische Fahrzeuge nicht mehr durchkommen. Dort könnten Flugroboter Baumaterialien transportieren und autonom Notunterkünfte errichten. Auch für die Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen ist ihr Einsatz vielversprechend: Sie könnten autonom und ohne Gerüst Risse an Hochhausfassaden oder Brücken erkennen und ausbessern.

»Die existierenden Robotersysteme am Boden sind oft mehrere Tonnen schwer, benötigen viel Aufbauzeit und haben einen begrenzten Arbeitsradius«, erklärt Hauptautor Yusuf Furkan Kaya vom Laboratory of Sustainability Robotics der Empa und EPFL. »Baudrohnen dagegen sind leicht, mobil und flexibel – sie existieren bisher allerdings nur auf niedrigem technischem Niveau. Ein industrieller Einsatz steht noch aus.«

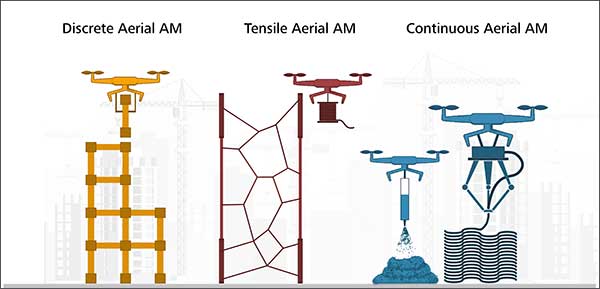

Tatsächlich gibt es bereits zahlreiche Prototypen, die unterschiedliche Methoden des luftgestützten Bauens demonstrieren – von der Platzierung einzelner Bauelemente über das Spannen von Seilstrukturen bis hin zum schichtweisen Drucken von Baumaterialien. An der Empa wurden Flugroboter beispielsweise so programmiert, dass sie gemeinsam im Team schichtweise Materialien für den Bau oder die Reparatur von Strukturen drucken.

Zusammenspiel von Technik, Material und Entwurf

Das Potenzial der Drohnen ist disruptiv – sie können theoretisch überall fliegen und bauen, wenn die Energieversorgung und der Materialtransport sichergestellt sind. Und sie lassen sich gut skalieren: So könnten im Katastrophenfall unmittelbar Hunderte von Flugrobotern temporäre Infrastrukturen in abgelegenen Gebieten errichten.

Gleichzeitig stellen sich dem künftigen Bauen mit Drohnen neue Herausforderungen. Eine zentrale Hürde ist laut den Forschenden die Interdisziplinarität der Technologie. Das sogenannte Aerial Additive Manufacturing (Aerial AM) verlangt gleichzeitig Fortschritte in drei Bereichen: Robotik, Materialwissenschaft und Architektur. Mirko Kovac, Leiter des Laboratory of Sustainability Robotics der Empa und EPFL, beschreibt das Zusammenspiel so: »Eine Drohne kann vielleicht präzise fliegen, aber ohne leichte, tragfähige und verarbeitbare Materialien kann sie ihr volles Potenzial nicht entfalten. Und selbst wenn beides vorhanden wäre, müssen die Bauentwürfe auf die begrenzte Präzision der Flugroboter angepasst werden, um tragfähige Strukturen zu ermöglichen.«

Ergänzung zu bestehenden Robotern

Neben dieser disziplinübergreifenden Abstimmung gibt es aber auch innerhalb der Robotik technische Hürden wie etwa die begrenzte Flugzeit, Nutzlast oder Autonomie. Die Studie stellt deshalb ein Autonomie-Framework in fünf Stufen vor – vom einfachen Flug entlang einer Route bis zur vollen Unabhängigkeit, bei der Flugroboter die Bauumgebung analysieren, Fehler erkennen und sogar in Echtzeit das Design anpassen können. Dieses ist laut Yusuf Furkan Kaya nicht nur ein theoretisches Modell, sondern auch ein klarer Entwicklungsplan. »Unser Ziel sind Flugroboter, die verstehen, mit welchem Material und in welcher Umgebung sie bauen – und die entstehende Struktur während des Baus intelligent optimieren.«

Aerial AM bleibt vorerst eine ergänzende Lösung zu bestehenden bodengebundenen Robotersystemen. Denn der Energieverbrauch von Drohnen ist aktuell noch acht- bis zehnmal höher, und auch das Bauvolumen, das sie bewerkstelligen können, ist begrenzt. Die Forschenden empfehlen deshalb einen kombinierten Ansatz: Während konventionelle Systeme die unteren Bereiche eines Bauwerks errichten, übernehmen Drohnen ab einer bestimmten Höhe – und bringen dort ihre Stärken in Flexibilität und Reichweite ein.

DroneHub

Eine Schlüsselrolle für Aerial AM spielt der neue DroneHub im Forschungs- und Innovationsgebäude NEST der Empa. Diese vielseitige Testinfrastruktur für Robotik wurde als Brücke zwischen Labor und industrieller Anwendungen konzipiert. »Baudrohnen können hier unter realen Bedingungen getestet, weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden«, sagt Mirko Kovac, der die in Zusammenarbeit mit dem Imperial College London entwickelte NEST-Unit leitet. Der DroneHub unterstützt die neue gemeinsame Professur für Sustainability Robotics zwischen Empa und EPFL und ist zentral für die erweiterte Partnerschaft mit dem Imperial College London. Mit dieser europaweit einzigartigen Infrastruktur steht der Empa eine Plattform zur Verfügung, auf der fliegende Baumaschinen erstmals außerhalb des Labors erprobt werden können. Erste Feldversuche sind noch in diesem Jahr geplant.